RONALDO BRITO

O nome de Rubens Gerchman costumava aparecer, na década de 60, quase que necessariamente ao lado dos nomes de Antonio Dias, Roberto Magalhães, Carlos Vergara e Pedro Escosteguy. Juntos, em 1966, eles fizeram uma exposição (na extinta galeria G4) que serviu para lançá-los como um grupo de vanguarda do Rio de Janeiro. Ligados teoricamente ao Novo Realismo, movimento patrocinado pelo crítico francês Pierre Restany, esses artistas tinham na prática diferenças sensíveis. Que o tempo se encarregou de acentuar, levando-os a seguir um caminho próprio.

A arte de Gerchman, cujos 10 anos de atividades estão agora sintetizados no MAM[RJ], nunca teve a força introspectiva que se pode encontrar nos trabalhos de Magalhães e Dias. Talvez nunca ter [sic] se proposto a isto, voltada quase sempre para uma atuação mais crítica e objetiva. E é certamente em função dessa perspectiva que se deve olhar o seu desenvolvimento, desde uma fase inicial quase panfletária – cujos melhores exemplos, talvez, sejam as Caixas para Morar – até a tentativa de uma arte mais intelectual que é fácil notar agora.

Prêmio de Viagem do Salão Nacional de Arte Moderna de 1967, Rubens Gerchman viveu em Nova York todo esse tempo, o que para um artista do seu tipo é muito importante: antes de tudo um hábil manejador de informações, preocupado com a elaboração de mensagens, ele pôde tirar daí o indispensável feed-back – termo técnico que, na Teoria da Comunicação, significa a realimentação constante de informações – para a sequência de seu trabalho. E Nova York, além do seu amadurecimento pessoal, parece ter ensinado a ele algumas lições, como por exemplo a de suspeitar da eficácia da comunicação direta. Gerchman passou a duvidar, sem dúvida, daquelas formulações críticas explícitas que o caracterizavam, mesmo em sua Cartilha Superlativa, uma fase mais elaborada em que colocava palavras construídas em acrílico, de tamanho gigantesco, no meio do próprio objeto que essas palavras exprimiam. (Um objeto representando a palavra Ar, por exemplo, era exposto ao ar livre).

Metapintura?

A última seção da mostra no MAM reúne os trabalhos mais recentes do artista, suas novas propostas. Eles dão conta sobretudo de uma mudança nos seus interesses teóricos, que parecem agora se concentrar na facção mais “mental” da Pop-Art, cujo principal representante talvez seja Jaspers Johns. E é até certo ponto fácil notar que as questões de Gerchman, no momento, são semelhantes: após criticar as situações, ele agora preocupa-se, como Johns, em criticar as linguagens, os códigos, como dizem os técnicos em comunicação. Em especial, Gerchman procura criticar sua própria linguagem: a da pintura.

Num trabalho que ficou célebre, chamado The Critic Sees, Jaspers Johns ironizou o tradicional papel do crítico de artes plásticas, representando-o com um par de óculos e uma boca entreaberta apenas. Uma tela que o próprio Gerchman considera a mais importante do período atual tenta uma crítica semelhante, mas desta vez dirigida ao próprio ato de pintar e também à aura sagrada que cerca a chamada obra de arte. Esta tela – Splendor Solis – tem pregada em sua superfície uma pequena tela onde, por sua vez, está amarrado um saco plástico contendo as sobras do material de pintura que foi utilizado para a realização dessa mesma obra. Para usar ainda uma vez um termo da teoria da comunicação, e também um problema epistemológico dos mais discutidos, o que o artista tentou foi criar uma metalinguagem, ou seja, uma linguagem que possa criticar uma outra linguagem.

O que pode dificultar a compreensão do plano geral da proposta de Gerchman é o fato dela estar visivelmente no início, apontando para algo que não está ainda explicitado o suficiente. Resta saber se essa proposta ficará nesse mesmo plano, ou se afinal se aprofundará numa forma cada vez mais pessoal. Para um artista que parece ter sempre se proposto muito mais a uma utilização passageira de informações objetivas do que à elaboração pessoal, esta pode vir a ser a verdadeira mudança.

BRITO, Ronaldo. A pintura critica a pintura, Rio de Janeiro, Opinião, n.52, novembro de 1973, p. 23.

WILSON COUTINHO

Em agosto de 1975, o país tinha como presidente Ernesto Geisel e um projeto político que iria durar além do esperado: era a transição, a lenta saída de um processo extremamente autoritário para um outro que, utilizando-se ainda de um enorme controle sobre a sociedade, conseguia manter bolsões polêmicos, capazes de reavaliar o que fora opressivo culturalmente. A transição era mais que um projeto maquiavélico, de um lado impedindo o domínio da ala mais à direita dos militares e, de outro, bloqueando um possível revanchismo da esquerda militante. Geisel mantinha, naquela época, uma tensão permanente, embora não explícita, em todo o corpo social. Mordia e soprava.

Ser artista naquele período era trafegar na circulação desta alta tensão e oportunisticamente buscar espaços onde infiltrar seu trabalho, revitalizar os campos adormecidos da cultura, estimular a investigação que afugentava a norma paralisante. Espaço político tênue e movediço, cabia ao artista pavimentá-lo positivamente para um futuro que não sabia onde estava e nem quanto tempo iria levar para vê-lo esboçado no horizonte. Os artistas que durante o final dos anos 1960 e começo dos 1970 haviam transformado a rua no habitat mais privilegiado para uma crítica contundente, como Barrio e Cildo Meireles, tinham passado um bom período, principalmente o do general Médici, à procura de uma nova articulação entre público e obra. A transição, em certo sentido, levava-os de volta às galerias e, sinal dos tempos, à Funarte – a outra bem menos conhecida criação de Geisel, mas responsável pela publicação de livros dos artistas contestadores.

Obviamente o Parque Lage era também um lugar possível para uma reafirmação social da cultura após os “anos de chumbo”. Com uma história complicada desde que, em 1964, o então governador do Estado da Guanabara, Carlos Lacerda, o desapropriara, com seus 552 mil metros quadrados de cascatas, lagos e árvores seculares, mais o palacete de estilo eclético, meio veneziano, construído para os agrados da cantora lírica Gabriella Besanzone, o Parque Lage se oferecia como um espaço ideal para se transformar – embora sua influência pudesse ser considerada diminuta socialmente – numa espécie de embate modernizador e democrático em relação ao ensino da arte. Ao mesmo tempo, sua paisagem e seu prédio, mesmo seus antecedentes culturais, já estavam historicamente delimitados porque fora lá, nos anos 1960, que Glauber Rocha filmara Terra em transe e Joaquim Pedro de Andrade transformara sua piscina numa opulenta feijoada no filme Macunaíma. O cenário do Parque Lage parecia já estar armado para ser o jardim da oposição.

É bem verdade que não se tratava de um éden. Ao assumir a direção do então Instituto de Belas Artes em agosto de 1975, Rubens Gerchman chegava com um repertório de novidades que logo iria balançar a velha estrutura da instituição. O Instituto de Belas Artes não fora somente um lugar de ensino arcaico. Por lá ensinara, por exemplo, um artista como Iberê Camargo, pintor pelo qual Gerchman nunca escondeu sua admiração. O Instituto estava, como inúmeras escolas de arte no Brasil, vivendo um tempo descompassado, desatualizado e, materialmente, sem verbas. Mas isto não era novidade. Velha, também, era a própria noção de ensino de arte no Brasil, onde a circulação entre saber acadêmico e moderno mistura-se numa argamassa que acaba por edificar o conhecimento da arte entre nós. Este cimento não se faz sem lutas internas, algumas violentas, onde o apaziguamento é quase impossível. O moderno no Brasil é um boxeador numa rinha de galos, tanto é arcaico o solo onde combate. A década de 1970 ainda pôde ver uma tentativa do moderno lutar com o “mais moderno”, mas, quando isto ocorria, parecia mais um simulacro de um salão que efeito de algo que estivesse plugado numa realidade inspiradora de uma luta convincente, num lugar convincente. As mesmas galerias que podiam exibir artistas de vanguarda não se envergonhavam, por exemplo, de mostrar acadêmicos; a Funarte oscilava entre a divulgação de artistas experimentais e o ruralismo do folclore; e numa escola de arte, como era o caso do Instituto de Belas-Artes, aparentemente, não era contraditório encontrar um paisagista acadêmico esbarrando num defensor de ambientes.

O bom senso político procura corrigir esta situação em nome de um pretenso pluralismo, o que apenas serve para esconder a miséria de uma situação, agravando a dificuldade de estabelecer, em nome do ensino de arte, um padrão possível, é fato que se pode orientar um aluno para um conhecimento mais tradicional da arte, mas o problema se agrava no Brasil porque tudo acaba ocorrendo no mesmo lugar e na mesma sala de aula. Pior: com os mesmos alunos. O Parque Lage não fugiu a esta regra áurea no ensino de arte, fora a combinação de precariedade institucional que atinge qualquer escola brasileira no gênero. O importante, então, para um artista renovador era agitar através de suas ideias esse espaço entre a inércia e a ânsia de renovação.

A transição política, pelas suas próprias estratégias de maré, propiciava, no caso específico do Parque Lage, um embate eterno. A área de cultura, ainda mais com a criação da Funarte, poderia dar-se ao luxo de avançar. Gerchman chegava, portanto, a esse agosto, em meados da década de 1970, com algumas características especiais. Fora um artista que convivera com os anos anteriores a 1964, vira a queda do presidente João Goulart, presenciara a ascensão dos militares, assistira ao colapso de 1968, participara dos movimentos vanguardistas dos anos 1960, estivera nos Estados Unidos – centro de vanguarda em substituição a Paris – e, montado no currículo da experiência e do passado, era, talvez, um dos mais recomendáveis para patrocinar as mudanças no Parque Lage. Não poderemos deixar de lado toda a ambiguidade da situação intelectual e do artista na era geiseliana. Era uma época – basta lembrarmos – em que um cineasta como Glauber Rocha, para escândalo da intelectualidade de esquerda, elogiava a política de distensão de Geisel, atitude considerada “louca”, mas que com o tempo provava ser de uma lucidez cristalina.

É m meio a esta ambiguidade que Gerchman assume a direção da escola de arte fincada no Parque Lage. De um lado, encontraria os dramas institucionais de sempre (na sua época e até 1988, o Parque Lage convivia com uma realidade institucional esquizofrênica: o terreno pertencendo ao governo federal e o prédio onde funciona a escola ao governo estadual); por outro lado, encontraria outra situação esquizofrênica – a situação política do país e a própria inércia que envolvia a escola. Mas ali era, no momento, sem sombra de dúvida, um lugar ideal de contribuição para uma política cultural mais clarividente da realidade do país. O Parque Lage, em todos os sentidos, poderia transformar-se, de fato, no jardim da oposição.

Quando Gerchman assumiu o Parque Lage, o Instituto de Belas Artes funcionava havia quase dez anos no local e muitos de seus 1.040 alunos matriculados e boa parte do corpo docente talvez achassem que nada iria mudar. Um mês depois, já estava criado um cisma. Gerchman previa uma reforma curricular, transferência das matrículas do final do ano para março, pintura geral do prédio e classificação do material de trabalho, acumulado durante anos, esquecido nos porões. Nenhuma dessas medidas poderia ser considerada revolucionária, mas a fama de artista contestador e, provavelmente, o boato, como ocorria com vários artistas da geração dos anos 1970, de que a pintura o desagradava, fizeram com que sua presença fosse vista com desconfiança. Alguns alunos chegaram a afirmar à imprensa que o novo diretor preparava uma queima geral de cavaletes. Uma medida, sim, tinha um caráter conceitual: a transformação do nome da escola. O Instituto de Belas-Artes passaria a ser chamado de Escola de Artes Visuais.

Aí, talvez, residisse o núcleo dos problemas que inquietavam alguns alunos e professores de orientação acadêmica. Gerchman, na verdade, propunha “uma adequação dos cursos à contemporaneidade”, a integração das atividades teóricas às de ordem prática, criação de cursos de fotografia e de cinema e trabalhos de pesquisa. E uma ideia estratégica de lazer. “O primeiro problema do artista” – dizia – “é trabalhar em cima do lazer criativo. Não colocar terno e gravata e não precisar ir ao centro da cidade todos os dias. Por isto mesmo muita gente ainda acha que arte não é trabalho. Faço agora a minha antiga pergunta: que fazer com o lazer? A Escola de Artes Visuais vai sofrer mudanças em sua estrutura, a começar pelo nome. Tínhamos aqui uma ilha teórica e várias outras que eram estúdios. Tudo estanque e compartimentado. As aulas ocorriam em horários simultâneos, os alunos mal se encontrando nos corredores.”

Não é à toa que alguns receavam essas mudanças. O horizonte para o qual elas apontavam exigia uma integração entre arte e produção, aluno e professor, que não cabia nos limites estreitos nos quais até então navegava o Instituto de Belas-Artes. Uma ruptura já era evidente: a exclusão de belas-artes no nome da escola. Ao propor artes visuais, Gerchman já indicava o que desejava. Movimentar o que era o velho e romântico no prédio de Besanzone para o tempo centrífugo da modernidade. Artes visuais expressava um comportamento aberto a todas as outras artes, o que incluía o cinema, o teatro e a fotografia, e deixava claro que novos procedimentos estéticos, como a performance, happenings, ambientes e instalações, poderiam ter lugar nos jardins que rodeiam o prédio veneziano.

Podiam estar exagerando, mas duas alunas tinham razão em ficar temerosas. “Estão dizendo que não vai mais haver modelo vivo, que quem vai entrar terá de fazer provas dificílimas, que não querem mais o clássico e o acadêmico”, declaravam ao Jornal do Brasil. E continuavam: “Dizem que vão até sumir com nossos cavaletes. Que querem? Que façamos esses desenhos de criança que ninguém entende. Tudo pode ser boato, mas os professores comentam. Dizem que o diretor quer tudo moderníssimo e muita liberdade.”

Os recursos eram modestos, mas não os planos de Gerchman. Ele convidou, por exemplo, a arquiteta Lina Bo Bardi, que tinha restaurado o Museu do Unhão, na Bahia, para reformar o prédio: trouxe intelectuais como Lélia Gonzáles, que iniciou cursos sobre cultura negra, ou M. D. Magno, que introduzia o pensamento do psicanalista francês Jacques Lacan num ambiente considerado artístico, chamou Hélio Eichbauer e Marcos Flaksmann, um para cuidar de uma nova área cênica denominada Pluridimensional e o outro para a cenografia. O cineasta Sérgio Santeiro ocupava-se de uma oficina de cinema; o designer Joaquim Tenreiro tratava do ensino do móvel, enquanto a serigrafia ficava por conta de Dionísio del Santo. As finanças estavam na ponta do lápis do arquiteto Roberto Maia, cuja tarefa principal era a de equilibrar o precário. “O Estado somente dava café e papel higiênico”, lembra Gerchman. Assim, o projeto de Lina Bo Bardi acabou arquivado.

Muitas vezes, o diretor da Escola de Artes Visuais era obrigado a recuar e praticar a economia de escambo. Trocava, por exemplo, papel higiênico por um outro em que os alunos pudessem desenhar, ou conseguir da Fundação Castro Maia um caminhão de pedras litográficas alemãs que iam ser jogadas fora. Três anos depois, Gerchman podia avaliar seu trabalho para a imprensa: “Quando chegamos aqui encontramos o prédio abandonado. Instalamos oficinas de trabalho e agora o aluno pratica aquilo que realmente quer aprender. A Escola de Artes Visuais, como também a Martins Pena e a Vila-Lobos, são escolas livres do MEC. A tendências delas é tornarem-se escolas experimentais.”

A Escola de Artes Visuais funcionava então com 65 oficinas, capacitadas para atender mais de 1.100 alunos, e os cursos foram divididos em cinco áreas: apoio, desenho arquitetônico, cênica, cinema 2D (duas dimensões), gráfica, lazer e teórica. “O objetivo da Escola” – ressaltava Gerchman em 1978 – “é o de propiciar vivência com artistas e também equipar o aluno com uma visão do que seja arte contemporânea.” A ala acadêmica, de fato, saíra derrotada. Os professores desta tendência passaram a dar seus cursos, por exemplo, para as pessoas idosas, que sempre frequentavam o Parque Lage e não se sentiam integradas com o que se desenrolava na Escola. Isto não ocorreu sem alguns problemas: os idosos sentiram-se desprestigiados, mas o mesmo não acontecia com os professores. Era, também, natural que críticas morais fossem feitas ao que podia estar passando nos jardins do Parque Lage, como alunos fumando maconha ou pessoas desfilando nuas por entre as suas centenárias árvores. As críticas, contudo, visavam atingir a própria modernização do ensino.

Se a Escola de Artes Visuais poderia ser considerada um passo à frente, o mesmo não aconteceu com o trágico incêndio que pulverizou o acervo do Museu de Arte Moderna em 8 de julho de 1978, levando junto a do artista uruguaio Torres-García. A cidade, de repente, perdia um dos seus espaços culturais mais nobres e tornava a paisagem para as artes plásticas no Rio de Janeiro completamente desalentadora. Uma semana depois da catástrofe, mais de três mil pessoas participaram de uma manifestação popular no pátio do museu. Ao som dos surdos e tambores entoados pelas Escolas de Samba Beija-Flor e Portela, iniciou-se uma comovente ação pública em prol da reconstrução do MAM. Com cartazes, danças e desenhos – alguns deles sugerindo imagens de obras de Torres-García – alunos e professores do Parque Lage prestavam, também, a sua solidariedade.

Em dezembro de 1979, a assumir a direção do Parque Lage, o novo diretor, o artista e posteriormente marchand Rubem Breitman, dava sua interpretação do que fora a administração de Gerchman: “O que aconteceu aqui na década passada era um desabafo da própria década, uma extensão pier. Se a praça estava fechada, o Parque Lage estava aberto. Temos alunos aqui há seis, sete anos, para quem a Escola é um útero, um lugar bonito, com empada gostosa, cigarro do amigo, e não um lugar de passagem, de produzir, de chegar a uma opção de vida.” Mas salientava que a administração passada conseguira realizar: romper com o espírito acadêmico.

A posição do crítico Francisco Bittencourt era bem mais elogiosa do que a de Breitman e registrava, com correção, o que fora a sua marca cultural. “A Escola de Artes Visuais transformou-se num dos centros mais atuantes da cidade como irradiador da cultura com seus eventos, debates e espetáculos, talvez mesmo o único espaço cultural do Rio, de um ano pra cá, depois do incêndio do MAM”, escrevia na Tribuna da Imprensa. “Houve, de fato, contra os métodos de abertura e atualização de Gerchman, uma campanha sem trégua movida pelos acadêmicos e reacionários do ensino, sempre à espera de uma oportunidade para reconquistar o terreno perdido.”

Exposições com as fotos de Mario de Andrade, conferências, seminários, criações de novos cursos, introdução de novas áreas de interesse para o artista plástico, tudo isto constava, ao cabo de quatro anos, do acervo da Escola de Artes Visuais. O mais importante, provavelmente, tinha acontecido independentemente dos métodos didáticos aplicados: o Parque Lage criar um espaço de liberdade nos anos 1970 – uma herança que a Escola não iria mais perder. Começavam, também, os anos 1980. A administração que substituía a de Gerchman tinha outra preocupação. Ela preparava artistas para entrarem nas galerias comerciais. Era uma atitude pragmática e, com certeza, realista. A ética dos anos 1970 também estava terminando nos românticos jardins do Parque Lage.

COUTINHO, Wilson. O jardim da oposição. In: Gerchman. Rio de Janeiro: Salamandra, 1989. Reed. In: PUCU, Izabela (Org.) Imediações: a crítica de Wilson Coutinho. Rio de Janeiro: Funarte, Petrobrás 2008.

FREDERICO MORAIS

Logo à entrada da galeria aparece destacadamente em um único painel, envolvida por uma rica moldura dourada, “A Bela Lindonéia”, o retrato gráfico da tragédia suburbana, o amor impossível idealizado segundo os padrões da fotonovela, levando ao suicídio, coitada, a moça de 18 anos. A morte emoldurada com flores espelhadas, porta-retrato de sentimentos estereotipados que resultam de uma massagem contínua dos meios de comunicação massiva. Solidão social. A “Lindonéia” é um dos momentos mais patéticos da arte moderna brasileira e o exemplo mais que perfeito do comportamento de Gerchman como artista plástico.

Com efeito, a requintada moldura define bem os propósitos do artista, na maior parte de seus trabalhos e que são justamente aqueles que correspondem mais precisamente à sua personalidade e sua indiscutível vocação realista: dar um tratamento estético aos fatos do cotidiano. Ou por outra, retirar os fatos de sua banalidade, de seu prosaísmo, e comentá-los à luz da arte. (Eis porque, apesar de suas negativas recentes, Gerchman é o mais “pop” dos artistas brasileiros.) O que significa tentar passar os fatos de um circuito (social, econômico, cultural) a outro, reduzir a comunicação massiva à comunicação individual e estética. O êxito dessa operação seria completa se Gerchman conseguisse fazer voltar o fato ao seu círculo original, mas já acrescentado ou modificado por sua contribuição de artista. Ou seja, que o mesmo circuito que gerou um tipo como Lou recebesse de volta, além do mito, uma informação sobre a história da arte, via Mona Lisa. Gerchman, entretanto, parece mais interessado no circuito da arte. De qualquer maneira, essas passagens ou transferências provocam colisões culturais, com sacralizações e dessacralizações contínuas. Lindonéia é a síntese de muitas tragédias anônimas, mas é, também, uma espécie de premonição do caso Lou (vale o trocadilho: Loudonéia). Por outro lado, é a mesma Lou que vai definir uma surpreendente linha de continuidade entre a Mona Lisa (padrão ocidental de beleza e de arte) e a Negra de Tarsila do Amaral. Uma lógica dentro da arte, fora do tempo. Lado a lado, a obra-prima de Tarsila e a “obra-prima” de da Vinci assemelham-se na mesma postura (veja-se a posição da mão direita), o “sfumato” leonardesco tropicalizado em planos abstratos e folhas de bananeira. A Negra, brasileira, africana, latino-americana devora antropofagicamente a branca, aristocrática e europeia Mona Lisa. Acabou-se o mistério – Mona Lisa está nua. Diante dos espectadores estupefatos, Gerchman faz o “strip-tease” do mito, de forma grosseira, direta, sem requintes.

Didático

Este o melhor Gerchman – trabalhando a quente em cima dos fatos, de forma direta, sem malabarismos intelectuais, sensível ao “phatos” quotidiano, aos fatos que fluem nas páginas dos jornais, no vídeo, na publicidade, no rádio. O Gerchman didático, reelaborando continuamente a mesma cartilha, o a-b-c da arte, de sua arte.

A mostra de Gerchman é mais que uma retrospectiva. Típica exposição de fim de ano, funciona como um supermercado. Grande variedade de produtos e preços. Os mais nostálgicos encontrarão excelentes gravuras em metal, preto-e-branco, pequenas, datadas de 62 e 63, nas quais aparecem figuras solitárias e isoladas ou multidões em ônibus e praias. Espécie de “fase negra” do artista. Reimpressões de temas abordados em outros suportes (como seu conhecido objeto “Elevador Social”), serigrafias coloridas de 1967 – seus “clássicos” AR e SOS, produtos importados, como o bonito “Heroic Fear”, uma de suas muitas versões do tema “João e Maria”, de 1967, e trabalhos recentes, como “Sofá Grama” (mais que uma visão bem humorada do móvel ou da floresta, um “design” ao mesmo tempo visionário e primitivo). À força da repetição, da reimpressão, de novas versões de correções e atualizações e, agora, de transferências, Gerchman conseguiu “massificar” alguns de seus modelos autênticos “best-sellers”. Isto pode ser claramente constatado nas tiragens: em 62, tirava 10 cópias de suas gravuras em metal. Com Lindonéia, por processo serigráfico, aumentou a tiragem para 200 exemplares, chegando agora a 400 cópias com seu “Ritual da Taba”, usando o off-set litográfico.

Duas observações finais: antropófago em relações às obras alheias (antropofagia crítica), Gerchman, nas sucessivas versões e reimpressões de seus próprios trabalhos, em que pese o sucesso, corre o risco da autofagia. A democratização da obra de arte não significa apenas aumentar as tiragens e baixar o preço unitário, mas melhorar continuamente a qualidade do trabalho (informação nova) e ampliar a participação do público na própria obra.

MORAIS, Frederico. Gerchman: antropófago, autofágico, Rio de Janeiro, O Globo, [1974/75].

HÉLIO OITICICA

Depoimento de Hélio Oiticica, Rio de

Janeiro

Nova

Objetividade seria a formulação de um estado típico da arte brasileira de

vanguarda atual, cujas principais características são: 1: vontade construtiva geral;

2: tendência para o objeto ao ser negado e superado o quadro do cavalete; 3:

participação do espectador (corporal, táctil, visual, semântica, etc.); 4: abordagem

e tomada de posição em relação a problemas políticos, sociais e éticos; 5: tendência

para proposições coletivas e consequente abolição dos “ismos” característicos

da primeira metade do século na arte de hoje (tendência esta que pode ser

englobada no conceito de “arte pós-moderna” de Mário Pedrosa); 6: ressurgimento

e novas formulações do conceito de antiarte.

A Nova

Objetividade sendo, pois, um estado típico da arte brasileira atual, o é também

no plano internacional, diferenciando-se pois das duas grandes correntes de

hoje: Pop e Op, e também das ligadas a essas: Nouveau Réalisme e Primary Structures

(Hard Edge).

A

Nova Objetividade sendo um estado não é pois um movimento dogmático,

esteticista (como, p. ex., o foi o Cubismo, e também outros ismos constituídos

como uma “unidade de pensamento”), mas uma “chegada”, constituída de múltiplas

tendências, onde a “falta de unidade de pensamento” é uma característica

importante, sendo entretanto a unidade desse conceito de “nova objetividade”

uma constatação geral dessas tendências múltiplas agrupadas em tendências

gerais aí verificadas. Um símile, se quisermos, podemos encontrar no Dadá,

guardando as distâncias e diferenças.

Item

1: Vontade construtiva geral

No

Brasil os movimentos inovadores apresentam, em geral, esta característica

única, de modo bem específico, ou seja, uma vontade construtiva marcante. Até

mesmo no Movimento de 22 poder-se-ia verificar isto, sendo, a nosso ver, a

motivo que levou Oswald de Andrade à célebre conclusão do que seria nossa

cultura antropofágica, ou seja, redução imediata de todas as influências

externas a modelos nacionais. Isto não aconteceria não houvesse, latente na

nossa maneira de aprender tais influências, algo de especial, característico

nosso, que seria essa vontade construtiva geral. Dela nasceram nossa

arquitetura e, mais recentemente, os chamados movimentos Concreto e

Neoconcreto, que de certo modo objetivaram de maneira definitiva tal

comportamento criador. Além disso, queremos crer que a condição social aqui

reinante, de certo modo ainda em formação, haja colaborado para que este fator

se objetivasse mais ainda: somos um povo à procura de uma caracterização

cultural, no que nos diferenciamos do europeu com seu peso cultural milenar e do

americano do norte com suas solicitações superprodutivas. Ambos exportam suas

culturas de modo compulsivo, necessitam mesmo que isso se dê, pois o peso das

mesmas as faz transbordar compulsivamente. Aqui, subdesenvolvimento social

significa culturalmente a procura de uma caracterização nacional, que se traduz

de modo especifico nessa primeira premissa, ou seja, nossa vontade construtiva.

Não que isso aconteça necessariamente a povos subdesenvolvidos, mas seria um

caso nosso, particular. A Antropofagia seria a defesa que possuímos contra tal

domínio exterior, e a principal arma criativa, essa vontade construtiva, o que

não impediu de todo uma espécie de colonialismo cultural, que de modo objetivo

queremos hoje abolir, absorvendo-o definitivamente numa superantropafagia. Por

isto e para isto, surge a primeira necessidade da Nova Objetividade: procurar

pelas características nossas, latentes e de certo modo em desenvolvimento;

objetivar um estado criador geral, a que se chamaria de vanguarda brasileira,

numa solidificação cultural (mesmo que para isto sejam usados métodos

especificamente anticulturais); erguer objetivamente dos esforços criadores

individuais os itens principais desses mesmos esforços, numa tentativa de

agrupá-los culturalmente. Nesta tarefa aparece esta vontade construtiva geral

como item principal, móvel espiritual dela.

Item

2: Tendência para o objeto ao ser negado e

superado o quadro de cavalete

O

fenômeno da demolição do quadro, ou da simples negação do quadro de cavalete, e

o consequente processo, qual seja, o da criação sucessiva de relevos,

antiquadros, até as estruturas espaciais ou ambientais, e a formulação de

objetos, ou melhor, a chegada ao objeto, data de 1954 em diante, e se verifica

de várias maneiras, numa linha contínua, até a eclosão atual. De 1954 (época da

arte concreta) em diante, data a experiência longa e penosa de Lygia Clark na

desintegração do quadro tradicional, mais tarde do plano, do espaço pictórico

etc. No movimento Neoconcreto dá-se essa formulação pela primeira vez e também

a proposição de poemas-objetos (Gullar, Jardim, Pape), que culminam na Teoria

do “Não-Objeto” de Ferreira Gullar. Há então, cronologicamente, uma sucessiva e

variada formulação do problema, que nasce como uma necessidade fundamental

desses artistas, obedecendo ao seguinte processo: da démarche de Lygia Clark em

diante, há como que o estabelecimento de handicaps sucessivos, e o processo que em Clark se deu de modo lento, abordando as

estruturas primárias da “obra” (como espaço, tempo etc.) para a sua resolução,

aparece na obra de outros artistas de modo cada vez mais rápido e eclosivo.

Assim, na minha experiência (a partir de 1959) se dá de modo mais imediato, mas

ainda na abordagem e dissolução puramente estruturais, e ao se verificar mais

tarde na obra de Antônio Dias e Rubens Gerchman, se dá mais violentamente, de

modo mais dramático, envolvendo vários processos simultaneamente, já não mais

no campo puramente estrutural, mas também envolvendo um processo dialético a

que Mário Schemberg formulou como realista. Nos artistas a que se poderiam

chamar “estruturais”, esse processo dialético viria também a se processar, mas

de outro modo, lentamente. Dias e Gerchman como que se defrontam com as

necessidades estruturais e as dialéticas de um só lance. Cabe notar aqui que

esse processo “realista” caracterizado por Schemberg, já se havia manifestado

no campo poético, onde Gullar, que na época neoconcreta estava absorvido em

problemas de ordem estrutural e na procura de um “lugar para a palavra”, até a

formulação do “Não-Objeto”, quebra repentinamente com toda premissa de ordem

transcendental para propor uma poesia participante e teorizar sobre um problema

mais amplo, qual seja, o da criação de uma cultura participante dos problemas

brasileiros que na época afloravam. Surgiu aí o seu trabalho teórico “Cultura

posta em questão”. De certo modo a proposição realista que viria com Dias e

Gerchman, e de outra forma com Pedro Escosteguy (em cujos objetos a palavra

encerra sempre alguma mensagem social), foi uma consequência dessas premissas

levantadas por Gullar e seu grupo, e também de outro modo pelo movimento do

Cinema Novo que estava então no seu auge. Considero, então, o turning point decisivo desse processo no

campo pictórico-plástico-estrutural a obra de Antônio Dias Nota sobre a morte imprevista,

na qual afirma ele, de supetão, problemas muito profundos de ordem ético-social

e de ordem pictórico-estrutural, indicando uma nova abordagem do problema do

objeto (na verdade esta obra é um antiquadro, e também aí uma reviravolta no

conceito do quadro, da “passagem” para o objeto e da significação do próprio

objeto). Daí em diante surge, no Brasil, um verdadeiro processo de “passagens”

para o objeto e para proposições dialético-pictóricas, processo este que

notamos e delineamos aqui vagamente, pois que não cabe, aqui, uma análise mais

profunda, apenas um esquema geral. Não é outra a razão da tremenda influência

de Dias sobre a maioria dos artistas surgidos posteriormente. Uma análise

profunda de sua obra pretendo realizar em outra parte em detalhe, mas quero

anotar aqui neste esquema que sua obra é na verdade um ponto decisivo na formulação

do próprio conceito de “nova objetividade” que viria eu mais tarde a

concretizar — a profundidade e a seriedade de suas démarches ainda não esgotaram suas consequências: estão apenas em botão.

Paralelamente

às experiências de Dias, nascem as de Gerchman, que de sua origem

expressionista, plasma também de supetão problemas de ordem social, e o drama

da luta entre plano e objeto se dá aqui livremente, numa sequência

impressionante de proposições. Seria também aqui demasiado e impossível analisá-la,

mas quero crer seja sua experiência também decisiva nessa transformação

dialética e na criação do conceito “realista” de Schemberg. A preocupação

principal de Gerchman centra-se no conteúdo social (quase sempre de constatação

ou de protesto) e no de procurar novas ordens estruturais de manifestação de

modo profundo e radical (no que se aproxima das minhas, em certo sentido): a

caixa-marmita, o elevador, o altar onde o espectador se ajoelha são cada uma

delas, ao mesmo tempo que manifestações estruturais específicas, elementos onde

se afirmam conceitos dialéticos, como o quer seu autor. Daí surgiu a

possibilidade da criação do Parangolé social (obras em que me propus dar

sentido social à minha descoberta do Parangolé, se bem que este já o possuísse

latente desde o início e que foram criados por mim e Gerchman em 1966, portanto

mais tarde). Sua experiência também propagou-se neste curto período numa

avalancha de influências.

A

terceira experiência decisiva para a afirmação do conceito realista schembergiano

é a de Pedro Escosteguy, poeta há longo tempo, que se revelou em obras

surpreendentes pela clareza das intenções e da espontaneidade criadora. Pedro

propõe-se ao objeto logo de saída, mas ao objeto semântico, onde impera a lei

da palavra, palavra-chave, palavra-protesto, palavra onde o lado poético

encerra sempre uma mensagem social, que pode ser ou não impregnada de

ingenuidade. O lado lúdico também conta como fator decisivo nas suas

proposições e nisso desenvolve de maneira versátil certas proposições que na

época neoconcreta surgiram aqui, tais como as dos poemas-objetos de Gullar e

Jardim, e as de Lygia Pape (Livro da criação), onde a proposição

poética se manifestava a par da lúdica. Pedro, dialético ferrenho, quer que

suas manifestações de protesto se deem de modo lúdico e até ingênuo, como se

fora num parque de diversões (para a qual possui um projeto). É ele uma espécie

de anjo bom da “nova objetividade” pelo sentido sadio de suas proposições. Na

sua experiência, pelas anotações que encerra, pelo livre uso da palavra, da

“mensagem”, do objeto construído, queremos ver a recolocação, em termos

específicos seus, do problema da antiarte, que aflui simultaneamente em

experiências paralelas, se bem que diferentes e quase que opostas, quais sejam

as de Lygia Clark dessa época (Caminhando),

que anotaremos a seguir, as de Dias (proposições de fundo ético-social), as de

Gerchman (estruturas também semânticas) e as minhas (Parangolé).

Em

São Paulo, em outros termos, nessa mesma época (1964-65) surge Waldemar

Cordeiro com o Popcreto,

proposição na qual o lado estrutural (o objeto) funde-se ao semântico. Para ele

a desintegração do objeto físico é também desintegração semântica, para a

construção de um novo significado. Sua experiência não é fusão de Pop com

Concretismo, como o que querem muitos, mas uma transformação decisiva das

proposições puramente estruturais para outras de ordem se mântico-estrutural, de

certo modo também participantes. A forma com que se dá essa transformação é

também especifica dele, Cordeiro, bem diferentes da do grupo carioca, com

caráter universalista, qual seja a da tomada de consciência de uma civilização

industrial etc. Segundo ele, aspira à objetividade para manter-se longe de elaborações

intimistas e naturalismos inconsequentes. Cordeiro, com o Popcreto prevê de certo

modo o aparecimento do conceito de “apropriação” que formularia eu dois anos

depois (1966), ao me propor a uma volta à “coisa”, ao objeto diário apropriado

como obra.

Nesse

período 1964-65 se processaram essas transformações gerais, de um conceito

puramente estrutural (se bem que complexo, abarcando ordens diversas e que já

se introduziram no campo táctil-sensorial em contraposição ao puramente visual,

nos meus Bólides vidros e caixas, a partir de 1963), para a introdução dialética realista, e a

aproximação participante. Isto não só se processou com Cordeiro em São Paulo,

como de maneira fulminante nas obras de Lygia Clark e nas minhas aqui no Rio.

Na de Clark com a démarche mais

crítica de sua obra: a da descoberta, por ela, de que o processo criativo se daria

no sentido de uma imanência em oposição ao antigo baseado na transcendência,

surgindo daí o Caminhando,

descoberta fundamental de onde se desenvolveu todo o atual processo da artista

que culminou numa “descoberta do corpo”, para uma “reconstituição do corpo”,

através de estruturas supra e infra-sensoriais, e do ato na participação

coletiva — é esta uma démarche impregnada do conceito novo de antiarte (o último item descrito neste esquema),

que culmina numa forte estruturação ético-individual. É-nos impossível

descrever aqui em profundidade todo o processo dialético desse desenvolvimento

de Lygia Clark — assinalamos apenas a reviravolta dialética do mesmo, da maior

importância na nossa arte. Paralelamente, intensificando esse processo, nascem

as formulações teóricas de Frederico Morais sobre uma “arte dos sentidos”, com consciência,

é claro, dos perigos metafísicos que a ameaçam.

Finalmente

quero assinalar a minha tomada de consciência, chocante para muitos, da crise

das estruturas puras, com a descoberta do Parangolé em 1964 e a formulação teórica daí decorrente (ver escritos de 1965). Ponto

principal que nos interessa citar: o sentido que nasceu com o Parangolé de uma participação coletiva (vestir capas e dançar), participação dialético-social

e poética (Parangolé poético e social

de protesto, com Gerchman), participação lúdica (jogos, ambientações,

apropriações) e o principal motor: a da proposição de uma “volta ao mito”. Não

descrevo aqui também esse processo (ver publicação da Teoria do Parangolé).

Outra

etapa, ligada em raiz e que incluo ao lado dos três primeiros realistas

cariocas segundo Schemberg, seria caracterizada pelas experiências já

conhecidas e admiradas de Roberto Magalhães, Carlos Vergara, Glauco Rodrigues e

Zílio. Qual o principal fator que poderia atribuir a estas experiências que as

diferenciariam numa etapa? Seria este: são elas caracterizadas, no conflito

entre a representação pictórica e a proposição do objeto, na abordagem do

problema, por uma ausência de dramaticidade, fator positivo no processo, que

confirma a aquisição de handicaps em

relação às anteriores. Esses artistas enfrentam o quadro, o desenho, daí passam

ao objeto (sendo que quadro e desenho são já tratados como tal), de volta ao

plano, com uma liberdade e uma ausência de drama impressionantes. É porque

neles o conflito já se apresenta mais maduro no processo dialético geral. Seja

nos desenhos e nos macro e microobjetos de Magalhães, surpreendentemente

sensíveis e sarcásticos, ou nas experiências múltiplas de Vergara desde os

quadros iniciais para o relevo ou para os antidesenhos encerrados em plástico,

ou para a participação “participante” do seu happening (na G4 em 66), ou nas de

Glauco Rodrigues com suas manifestações ambientais (balões e formas em plástico

semelhantes a brinquedos gigantes), sólidos geométricos com colagens e antiquadros,

e ainda nas estruturas “participantes” de Zílio, em todos eles está presente

esta ausência exemplar de drama — aí as intenções são definidas com uma clareza

matissiana, hedonista e nova neste processo. São artistas que ainda estão no

começo, brilhante sem dúvida, e que nos reconfortam com seu otimismo.

Se

aqui o processo se torna veloz, imediato nas suas intenções, o que dizer então

dos novíssimos e dos outros ainda totalmente desconhecidos que abordam, criam

já o objeto sem mais toda essa dialética da “passagem”, do turning point etc. Esta mostra, primeira da “nova objetividade”,

visa dar oportunidade para que apareçam estes jovens, para que se manifestem

inclusive as experiências coletivas anônimas que interessem ao processo

(experiências que determinaram inclusive a minha formulação do Parangolé).

Não adianta comentar, mas apenas anotar alguns desses novíssimos, abertos a um

desenvolvimento: Hans Haudenschild com seus manequins de cor (seria a nosso

primeiro “totemista”), Mona Gorovitz e os seus Underwears,

Solange Escosteguy com suas anticaixas ou supra-relevos para a cor, Eduardo

Clark (fotografias de multidões e anticaixas), Renato Landim (relevos e

caixas), Samy Mattar (objetos), Lanari, o baiano Smetak com seus instrumentos

de cor (musicais).

Lygia

Pape, que no Neoconcretismo criou o célebre Livro

da criação, onde a imagem da forma-cor substituía in totum a palavra, cria, a par de sua experiência com cinema,

caixas de humor negro, manuseáveis, que são ainda desconhecidas, e abre novo

campo a explorar, ou seja, este do humor como tal, e não aplicado em

representações externas ao seu contexto; em outras palavras: estruturas para o

humor.

Ivan

Serpa, que passara das experiências concretas à dissolução estrutural das

mesmas, depois ainda pela fase crítica realista, retomou o sentido construtivo

da época concreta num novo sentido, de imediato no objeto, predominando o

sentido lúdico, sem drama, entrando com a participação do espectador. São

proposições sadias que ainda serão por certo desenvolvidas, que também nos

evocam certas premissas do conceito de antiarte, que as tornam de imediato

importantes.

Em

São Paulo queremos ainda anotar a experiência importante de Willys de Castro,

que desde a época neoconcreta criara o Objeto

ativo e desenvolveu coerentemente esse processo até hoje, aproximando-se de

soluções que se afinam com o que os americanos definem como primary structures, o que aliás acontece com as de Serpa e muitas obras da

época neoconcreta como as de Carvão (tijolos de cor) e as de Amílcar de Castro,

que também mostraremos aqui nesta exposição. São experiências muito atuais, que

tendem a uma busca de estruturas básicas para o objeto, fugindo a seu modo dos

conceitos velhos de escultura ou pintura. Isto se aplicaria também a

experiências como as de Hércules Barsotti e de Aliberti, do grupo visual de São

Paulo, e em outro sentido às de Mauricio Nogueira Lima. Um desenvolvimento

independente, mas fundamental, é o do grupo do Realismo Mágico de Wesley Duke

Lee, centrado na Galeria Rex. Por incrível que pareça, apesar de sabermos da

sua importância (que nesse processo descrito teria papel semelhante ao do Grupo

Realista do Rio), pouco dele conhecemos. É um grupo fechado, extremamente

sólido, mas do qual não podemos avaliar todas as consequências por

desconhecermos sua totalidade. Apenas vamos anotar aqui, além do de Wesley Duke

Lee (nome já plenamente conhecido fora do Brasil e cuja experiência abarca

várias ordens estruturais, desde as pictóricas às ambientais), os nomes de

Nelson Leirner, Rezende, Fajardo e Geraldo de Barros cujo desenvolvimento

infelizmente desconhecemos mas que sabemos interessantíssimo. Esta mostra

servirá também para nos confirmar o que prevíamos: as premissas teóricas do

Realismo Mágico como uma das constituintes principais nesse processo que nos

levou à formulação da Nova Objetividade. Apesar de não pertencer a esse grupo

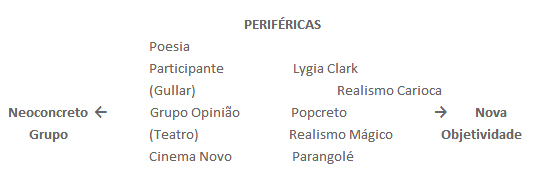

junto aqui o nome de Tomoshige Kusuno, que a meu ver possui algo que seria um realismo mágico nas suas ótimas proposições. Eis, por fim, o esquema geral (ver quadro)

da Nova Objetividade, das principais correntes, grupos ou individualidades que

colaboraram no seu processo constitutivo, aqui descrito neste item fundamental,

ou seja, o da “passagem” e “chegada” às estruturas objetivas, considerando

periféricas as mais gerais de ordem cultural, que interessam aqui como processo

desta ordem, o que, de um modo e de outro, influenciou a eclosão do processo.

Item

3: Participação do espectador

O

problema da participação do espectador é mais complexo, já que essa

participação, que de início se opõe à pura contemplação transcendental, se

manifesta de várias maneiras. Há porém duas maneiras bem definidas de

participação: uma é a que envolve “manipulação” ou “participação sensorial corporal”,

a outra que envolve uma participação “semântica”. Esses dois modos de

participação buscam como que uma participação fundamental, total,

não-fracionada, envolvendo os dois processos, significativa, isto é, não se

reduzem ao puro mecanismo de participar, mas concentram-se em significados

novos, diferenciando-se da pura contemplação transcendental. Desde as

proposições “lúdicas” às do “ato”, desde as proposições semânticas da palavra

pura “às da palavra no objeto”, ou às de obras “narrativas” e as de protesto

político ou social, o que se procura é um modo objetivo de participação. Seria

a procura interna fora e dentro do objeto, objetivada pela proposição da

participação ativa do espectador nesse processo: o indivíduo a quem chega a

obra é solicitado à contemplação dos significados propostos na mesma — esta é

pois uma obra aberta. Esse processo, como surgiu no Brasil, está intimamente

ligado ao da quebra do quadro e à chegada ao objeto ou ao relevo e antiquadro

(quadro narrativo). Manifesta-se de mil e um modos desde o seu aparecimento no

movimento Neoconcreto através de Lygia Clark e tornou-se como que a diretriz

principal do mesmo, principalmente no campo da poesia, palavra e

palavra-objeto. É inútil fazer aqui um histórico das fases e surgimentos de

participação do espectador, mas verifica-se em todas as novas manifestações de

nossa vanguarda, desde as obras individuais até as coletivas (happenings, p. ex.). Tanto as

experiências individualizadas como as de caráter coletivo tendem a proposições

cada vez mais abertas no sentido dessa participação, inclusive as que tendem a

dar ao individuo a oportunidade de “criar” a sua obra. A preocupação também da

produção em série de obras (seria o sentido lúdico elevado ao máximo) é uma

desembocadura importante desse problema.

Item

4: Tomada de posição em relação a problemas

políticos, sociais e éticos

Há

atualmente no Brasil a necessidade da tomada de posição em relação a problemas

políticos, sociais e éticos, necessidade essa que se acentua a cada dia e pede

uma formulação urgente, sendo o ponto crucial da própria abordagem dos

problemas no campo criativo: artes ditas plásticas, literatura etc. Nessa linha

evolutiva da qual surgiu, ou melhor, que eclodiu no objeto, na participação do

espectador etc., o chamado grupo “realista” segundo Schemberg (no Rio), no

campo plástico (incluindo aí as experiências de Escosteguy), conseguiu a primeira

síntese de ideias nesse sentido aqui verificadas. Aí, a primeira obra plástica

propriamente dita com caráter participante no sentido político foi a de

Escosteguy em 1963, que, surpreendido por gestões políticas de vulto na época,

criou uma espécie de relevo para ser apreendido menos pela visão e mais pelo

tato (aliás, chamava-se Pintura Táctil, e teria sido então a primeira obra

nesse sentido aqui — mensagem político-social em que o espectador teria que

usar as mãos como um cego para desvendá-la).

Essas

ideias, ou linhas de pensamento no sentido de uma “arte participante”, porém,

já há alguns anos vinham germinando de maneira clara e objetiva na obra de

alguns poetas e teóricos, que pela natureza de seu trabalho possuíam maior

tendência para a abordagem do problema. A polêmica suscitada aí tornou-se como

que indispensável àqueles que em qualquer campo criativo estão procurando criar

uma base sólida para uma cultura tipicamente brasileira, com características e

personalidades próprias. Sem dúvida a obra e as ideias de Ferreira Gullar, no

campo poético e teórico, são as que mais criaram nesse período, nesse sentido. Tomam

hoje uma importância decisiva e aparecem como um estímulo para os que veem no

protesto e na completa reformulação político-social uma necessidade fundamental

na nossa atualidade cultural. O que Gullar chama de participação é, no fundo,

essa necessidade de uma participação total do poeta, do artista, do intelectual

em geral, nos acontecimentos e nos problemas do mundo, consequentemente

influindo e modificando-os; um não virar as costas para o mundo para

restringir-se a problemas estáticos, mas a necessidade de abordar esse mundo

com uma vontade e um pensamento realmente transformadores, nos planos ético-político-social.

O ponto crucial dessas ideias, segundo o próprio Gullar: não compete ao artista

tratar de modificações no campo estético como se fora este uma segunda

natureza, um objeto em si, mas sim de procurar, pela participação total, erguer

os alicerces de uma totalidade cultural, operando transformações profundas na

consciência do homem, que de espectador passivo dos acontecimentos passaria a

agir sobre eles usando os meios que lhe coubessem: a revolta, o protesto, o

trabalho construtivo para atingir a essa transformação etc. O artista, o

intelectual em geral, estava fadado a uma posição cada vez mais gratuita e

alienatória ao persistir na velha posição esteticista, para nós hoje oca, de

considerar os produtos da arte como uma segunda natureza onde se processariam

as transformações formais decorrentes de conceituações novas de ordem estética.

Definitivamente é esta posição esteticista insustentável no nosso panorama

cultural: ou se processa essa tomada de consciência ou se está fadado a permanecer

em numa espécie de colonialismo cultural ou na mera especulação de

possibilidades que no fundo se resumem em pequenas variações de grandes ideias

já mortas. No campo das artes ditas plásticas o problema do objeto, ou melhor,

da chegada ao objeto, ao generalizar-se para a criação de uma totalidade,

defrontou-se com esse fundamental, ou seja, sob o perigo de voltar a um

esteticismo, houve a necessidade desses artistas em fundamentar a vontade

construtiva geral no campo politico-ético-social. É pois fundamental à Nova

Objetividade a discussão, o protesto, o estabelecimento de conotações dessa

ordem no seu contexto, para que seja caracterizada como um estado típico

brasileiro, coerente com as outras démarches. Com isso verificou-se, acelerando o

processo de chegada ao objeto e às proposições coletivas, uma “volta ao mundo”,

ou seja, um ressurgimento de um interesse pelas coisas, pelos problemas

humanos, pela vida em última análise. O fenômeno da vanguarda no Brasil não é

mais hoje questão de um grupo provindo de uma elite isolada, mas uma questão

cultural ampla, de grande alçada, tendendo às soluções coletivas.

A

proposição de Gullar que mais nos interessa é também a principal que o move:

quer ele que não bastem à consciência do artista como homem atuante somente o

poder criador e a inteligência, mas que o mesmo seja um ser social, criador não

só de obras mas modificador também de consciências (no sentido amplo, coletivo),

que colabore ele nessa revolução transformadora, longa e penosa, mas que algum

dia terá atingido o seu fim — que o artista “participe” enfim da sua época, de

seu povo.

Vem

aí a pergunta critica: quantos o fazem?

Item

5: Tendência a uma arte coletiva

Há

duas maneiras de propor uma arte coletiva: a 1ª seria a de jogar produções

individuais em contato com o público das ruas (claro que produções que se

destinem a tal, e não produções convencionais aplicadas desse modo); outra, a

de propor atividades criativas a esse público, na própria criação da obra. No

Brasil essa tendência para uma arte coletiva é a que preocupa realmente nossos

artistas de vanguarda. Há como que uma fatalidade programática para isto. Sua

origem está ligada intimamente ao problema da participação do espectador, que

seria tratado então já como um programa a seguir, em estruturas mais complexas.

Depois de experiências e tentativas esparsas desde o grupo Neoconcreto (projetos

e Parangolés meus, Caminhando de

Clark, happenings de Dias, Gerchman e Vergara, projeto para parque de diversões de Escosteguy),

há como que uma solicitação urgente, no dia de hoje, para obras abertas e

proposições várias: atualmente a preocupação de uma “seriação de obras”

(Vergara a Glauco Rodrigues), o planejamento de “feiras experimentais” de outro

grupo de artistas, proposições de ordem coletiva de todas as ordens, bem o

indicam.

São,

porém, programas abertos à realização, pois que muitas dessas proposições só

aos poucos vão sendo possibilitadas para tal. Houve algo que, a meu ver,

determinou de certo modo essa intensificação para a proposição de uma arte

coletiva total: a descoberta de manifestações populares organizadas (escolas de

samba, ranchos, frevos, festas de toda ordem, futebol, feiras) e as espontâneas

ou os “acasos” (“arte das ruas” ou antiarte surgida do acaso). Ferreira Gullar

assinalara já, certa vez, o sentido de arte total que possuiriam as escolas de

samba onde a dança, o ritmo e a música vêm unidos indissoluvelmente à

exuberância visual da cor, das vestimentas etc. Não seria estranho, então, se

levarmos isso em conta, que os artistas em geral, ao procurar à chegada desse

processo uma solução coletiva para suas proposições, descobrissem por sua vez

essa unidade autônoma dessas manifestações populares, das quais o Brasil possui

um enorme acervo, de uma riqueza expressiva inigualável. Experiências tais como

a que Frederico Morais realizou na Universidade de Minas Gerais, com Dias,

Gerchman e Vergara. Qual seja a de procurar “criar” obras de minha autoria,

procurando, “achando” na paisagem urbana elementos que correspondessem a tais obras,

e realizando com isso uma espécie de happening, são importantes como modo de

introduzir o espectador ingênuo no processo criador fenomenológico da obra, já

não mais como algo fechado, longe dele, mas como uma proposição aberta à sua

participação total.

Item

6: O ressurgimento do problema da antiarte

Por

fim devemos abordar e delinear a razão do ressurgimento do problema da

antiarte, que a nosso ver assume hoje papel mais importante e sobretudo novo.

Seria a mesma razão por que de outro modo Mário Pedrosa sentiu a necessidade de

separar as experiências de hoje sob a sigla de “arte pós-moderna” — é, com

efeito, outra a atitude criativa dos artistas frente às exigências de ordem

ético-individual, e as sociais gerais. No Brasil o papel toma a seguinte

configuração: como, num país subdesenvolvido, explicar o aparecimento de uma

vanguarda e justificá-la, não como uma alienação sintomática, mas como um fator

decisivo no seu progresso coletivo? Como situar aí a atividade do artista? O

problema poderia ser enfrentado com uma outra pergunta: para quem faz o artista

sua obra? Vê-se, pois, que sente esse artista uma necessidade maior, não só de criar simplesmente, mas de comunicar algo que para ele é

fundamental, mas essa comunicação teria que se dar em grande escala, não numa

elite reduzida a experts mas até contra essa elite, com a proposição de

obras não acabadas, “abertas”. É essa a tecla fundamental do novo conceito de

antiarte: não apenas martelar contra a arte do passado ou contra os conceitos

antigos (como antes, ainda uma atitude baseada na transcendentalidade), mas

criar novas condições experimentais, em que o artista assume o papel de

“proposicionista”, ou “empresário” ou mesmo “educador”. O problema antigo de

“fazer uma nova arte” ou de derrubar culturas já não se formula assim — a

formulação certa seria a de se perguntar: quais as proposições, promoções e

medidas a que se devem recorrer para criar uma condição ampla de participação

popular nessas proposições abertas, no âmbito criador a que se elegeram esses

artistas. Disso depende sua própria sobrevivência e a do povo nesse sentido.

Conclusão

Mário

Schemberg, numa de nossas reuniões, indicou um fato importante para nossa posição

como grupo atuante: hoje, o que quer que se faça, qualquer que seja a

nossa démarche,

se formos um grupo atuante, realmente participante, seremos um grupo contra coisas, argumentos, fatos. Não

pregamos pensamentos abstratos, mas comunicamos pensamentos vivos, que para o

serem têm que corresponder aos itens citados e sumariamente descritos acima. No

Brasil (nisto também se assemelharia ao Dadá) hoje, para se ter uma posição

cultural atuante, que conte, tem-se que ser contra, visceralmente contra tudo

que seria em suma o conformismo cultural, político, ético, social.

Dos

críticos brasileiros atuais, quatro influenciaram com seus pensamentos, sua

obra, sua atuação em nossos setores culturais, de certo modo a evolução e a

eclosão da Nova Objetividade, que já vinha eu, há certo tempo, concluindo de

pontos objetivos na minha obra teórica (Teoria

do Parangolé)

— são eles: Ferreira Gullar, Frederico Morais, Mário Pedrosa e Mário Schemberg.

Neste esquema sucinto da Nova Objetividade não nos interessa desenvolver a

fundo todos os pontos, mas apenas indicá-los. Para finalizar, quero evocar

ainda uma frase que, creio, poderia muito bem representar o espírito da Nova Objetividade,

frase esta fundamental e que, de certo modo, representa uma síntese de todos

esses pontos e da atual situação (condição para ela) da vanguarda brasileira;

seria como que o lema, o grito de alerta da Nova Objetividade — ei-la: DA

ADVERSIDADE VIVEMOS!

OITICICA, Hélio. Esquema geral da Nova Objetividade. Catálogo

da exposição Nova Objetividade Brasileira, Rio de Janeiro, MAM-RJ, 1967. Reed.

In: ______. Aspiro ao grande labirinto.

Rio de Janeiro: Rocco, 1986 e FERREIRA, Gloria; COTRIM, Cecilia (Org.). Escritos de artista: anos 60/70. Rio de

Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

Série

Aberta 1 – Londres

c. 30 julho 69

f. 4 agosto 69

Gerchman

Gerchman em sua nova série de experiências iniciadas em New York, onde se encontra desde novembro 68, consegue sintetizar o que procurava antes através da imagem, ou pela obcessão [sic] dela – à imagem-imagem de antes sucedem como que objeto-ideogramas de agora, secos e diretos. Além disso, para escândalo dos bobocas que dirão logo “porque [sic] em inglês”?, as palavras e o pensamento são expressos no ambiente em que está vivendo, isto é, em inglês, porque lá vive e se expressa (o que aliás poderia dar no mesmo se fosse no Rio ou não, pois um pensamento numa língua é um, noutra é outro, dependendo do que se queira expressar – com Gerchman a importância de “estar no ambiente” em que a língua é usada, importa e muito, no seu caso). Essa estadia lhe permite obter uma visão mais crítica das coisas e uma concentração maior no seu problema, no que quer. De repente uma espécie de ligação perdida com certas experiências é retomada, principalmente com algumas das feitas por Ferreira Gullar e os poetas neo-concretos em 59-60. Não que sejam elas, agora, uma retomada daquelas experiências, mas antes algo que a elas se liga e que aponta para o futuro, o que é ótimo, pois nas dos poetas neo-concretos isto sempre se deu; enquanto muitos lamentavam o Gullar de “Luta Corporal” se haver perdido em “brincadeiras”, hoje vê-se (eu sempre o vi, devo dizer) que as mesmas eram autênticas “obras abertas” antes de vir à baila a famosa teoria de Eco (a ideia de “não-objeto”, de Gullar, propunha algo mais “aberto” do que as de Eco, e já em fins de 1959 ele definia as estruturas não-objetivas como “uma imobilidade aberta a uma mobilidade aberta a uma imobilidade aberta”) – hoje tudo o que é novo e olha para o futuro, não pode deixar de olhar com admiração as experiências e ideias desse extraordinário poeta. Gerchman o faz, interiormente e creativamente [sic] – conversamos muito sobre isso. Não só Gullar como Osvaldo [sic] de Andrade, a quem dedica um fantástico objeto (foto 1): os elementos consistem numa caixa de madeira preta, areia, um vão onde se encaixa um pilão preto com a base cúbica em cruz – no centro em volta do qual tudo gira visualmente esta AMERICAMERICA, assim: SAND SOUND SUN AMERICAMERICA SOUL SOUTH SALT , dispostos nas 4 alas da base-cruz – a referência a Andrade é óbvia, assim como a relação com toda a poesia concreta, neoconcreta e com os jogos verbais de Lewis Carroll (que aliás Gerchman desconhece). A relação com Carroll é a que mais me atinge, pela maneira bruta com que se aproxima da palavra e ao mesmo tempo a leveza ao usá-las e relacioná-las, deixando-as abertas às significações, a imaginação do espectador – a transformação em SAND SOUND SUN e depois como que originado dela, em SOUL SOUTH SALT, é ultra carrolliana e a evocação de Andrade ultra precisa, belíssima; mas, deixando de lado as especulações (poderíamos descobrir tanta coisa, inclusive relações com experiências de Pope e Fitzgerald, do Exploding Galaxy, também desconhecidos de Gerchman) – chega de relações, mergulhemos no mundo de Gerchman puros e sós: os elementos se juntam: areia, cor preta, palavras, como a cartilha que antes era a cartilha-cartilha, mas agora é a cartilha para a descoberta de um mundo aberto: o do jogo profundo dos elementos.

Num conjunto de coisas, por exemplo, há a relação entre letras cortadas em metal, pretas, CITY, o elemento areia, DESERT, juntando-se ao da piscina com água que aparece juxtaposto, em frente, em cujo interior está cortada em negativo numa placa transparente de plexiglass a palavra WOMAN; a água vem de baixo, através das letras e cobra a placa; à primeira vista não se vê, pois reflexo e imagem real se misturam, como se uma fina camada de gelo se interpusesse; bolhas de ar, que se fixam em alguns pontos da placa, a revelam mais depressa, e o completo ciclo é percebido: CITY areia DESERT piscina com água WOMAN; mas é um ciclo aberto que foi criado, onde as significações se sucedem.

Na cerca cortada no espaço, apoiada no chão (foto 3), MANWOMAN; os dois MAN em preto; o WO em branco, criando como que um ciclo-onda, onde MAN é continuamente reformulado pelo MAN precedido de WO, completamente aberto em todos os sentidos. Ouve-se, se pensado repetidamente, o soar de human pairando acima do conjunto.

Quero falar sobre duas experiências que levam a idéia de disponibilidade e de jogo a outra dimensão → as letras em bloco para construir coisas, como brinquedos (foto 4) e as coisas de bolso (foto 5).

A primeira experiência das letras em bloco, é com a palavra TOOL e variações: a palavra é dissociada em seus elementos; um O está incluso no outro; o L desmembra-se em dois, informando sobre o O que é um, após a inclusão; os blocos recortados estão ao alcance da mão, e reconstroem-se infinitamente as posições; mas, o “número de posições” não importa, pois não é a soma de variações que dá o sentido à coisa, mas a disponibilidade da palavra dissociada em letras-brinquedo, que podem ser maiores ou menores, como forem construídas. Gerchman pretende fabricá-las em massa, como múltiplos, para serem vendidas em toda parte – aí, a relação anterior com Carroll, que parecia especulativa, toma um novo sentido, ou destino: das transformações verbais, chega-se a uma desintegração do corpo da palavra em letra-objetos (Gerchman já fizera a experiência das palavras gigantes no espaço, não esqueçamos) que, de mão em mão, são construídos em mini-arquiteturas gratuitas: o brincar e “build up” que advém disso é que importam: a disponibilidade ou o lazer de brincar: que é a estrutura poética levada à mão, sem ligação metafísica ou estética a “uma estrutura”, mas aberta à estruturação. Essa estruturação quem faz somos eu e você, isto é, nós – o destino social da ideia de cartilha toma um sentido mais aberto e creativo [sic]. Coisas de bolso (pocket-stuff) – sentado no pelo amarelo de nylon, vejo pela janela o sol evanescente, através das nuvens, passar por entre as macieiras, no verão londrino – abro a caixinha e ela se derrama no amarelo ouro da base – ela é azul e contém a branca, dentro, fechada – está escrito SKY no azul; abro a branca e algodão-nuvem se cola no fundo interior azul – fecho-a depressa, depois de cheirá-la – lembro-me de algodão de açúcar, que se come e evapora com o calor – sinto sede só em pensar nisso – a caixa maior se abre para o mundo e diz SKY – olho o céu de Londres, nublado, hoje; a cada três minutos um Boeing estronda, e seu ruído faz tremer a caixinha – vou deixá-la assim, com a tampa transparente, tão misteriosa quanto o jardim embaixo, com suas roseiras em flor, seus estranhos gravetos, sua grama rala-espessa; não sei em que direção aponta a luz e SKY, nem para onde me leva sua transparência, nem para onde abre essa janela; não quero abrir a caixa branca, apenas segurá-la; no azul, num lado, reflete o suave ouro da colcha, fora; no fundo, mudando-se a posição, a luz transpassa e o azul fica transparente, aparece; a peça branca afunda no pelo amarelo, como se fora num mar de sol; a tampa transparece sobre a paisagem amarela – fecho a tampa e me vejo refletido no infinito azul de SKY, no pelo-sol, como o gato de mim mesmo – guardo uma caixinha na outra e ponho no bolso; vou sair. As coisas de bolso serão editadas em massa; poderão ser adquiridas e usadas, como algo que se ama e precisa, como um talismã. Peça e escolha o seu.

O que me interessa nessa evolução de Gerchman, é exatamente essa superação de uma época de superlação da imagem, para a formulação de uma síntese necessária hoje. No Brasil, a idolatria da imagem atinge a um nível de redundância, e cai num perigoso marasmo; há como que um exercício do poder da imagem, mas que não leva a transformações e tende a se voltar para um esteticismo, quando não para um total anedotário; o lado político-social estaciona-se também – creio que à procura então, de uma linguagem sintética, seria o elemento realmente construtivo para uma retomada cultural em grande escala; o fortalecimento das posições não-metafóricas, não-anedóticas; a radicalização de processos universais que se geraram nesse contexto, como construtores de uma realidade específica a que se poderia chamar “brasileira”. A insistência na criação (ou resistência) de uma “imagerie” folk-Brasil-pop, etc. , seria desastrosa. Gerchman e Dias, fora do Brasil, parece que viram isso; a contribuição de ambos que há anos vêm influenciando numerosos jovens que começam, toma rumos mais firmes e radicais, como consequência natural e lícita dos seus começos. A ligação dessas novas experiências de Gerchman com as neoconcretas é, portanto, eficaz e saudável; a dissecção de uma linguagem plástico-verbal, ou do avesso da imagem, da pós-imagem, é sempre ainda algo no seu começo, algo que frutifica e assume muitas formas nas diversas experiências de hoje, no modo como se manifesta, comunica, etc. Além disso o apelo ao coletivo, a tendência a se coletivizar e a posta em cheque, a seu modo, do problema do objeto – em Gerchman a tendência crescente ao uso do objeto é bem significativa (havia a tendência a um “uso semântico” da imagem, na maneira em que era exposta antes); em 68 dizia eu, sobre isso (Correio da Manhã, 9/nov./68), que havia uma tendência ao “esvaziamento do mais-sensorial para o objetoessencial ou probjetessência, já que a estrutura aberta não se fecha no significado dirigido, mas se abre na redundância”. Era um processo claro, em Gerchman, que se mostra cada vez mais como sendo a espinha dorsal de suas experiências.

Hélio Oiticica – Londres – 30/7-4/8/1969

Oiticica, Helio. Série Aberta 1 – Londres (Gerchman). Londres, 30 de julho / 04 de agosto de

1969. Disponível em: http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/home/dsp_home.cfm.

MARIO PEDROSA

Homenagem a André Breton

Se o artista de hoje pudesse ser definido, no contexto sociocultural que é o seu, por um só traço, diria que era pela recusa à auto-expressividade. Quer dizer, uma atitude ou comportamento que se coloca no lado oposto em relação ao ponto de equilíbrio pendular em que se encontrava faz pouco tempo, quando reinava a estética solipsista do informal e do tachismo. O pêndulo quase que subitamente baixou do ponto alto à direita, onde se encontrava, passou sem parar pelo centro e subiu à esquerda, onde paira, sob a estética do pop, ou melhor, da antiarte. O processo de mudança não se verifica numa curva, continua a subir, mas num ritmo pulsativo, pendular, para um lado e para outro. Tem sido assim desde o início do ciclo dito da “arte moderna” até seus desenvolvimentos últimos, quando se abre novo ciclo de características e mesmo finalidades tão diferentes que me levaram a afalar em “arte pós-moderna”.

Toda a “arte moderna”, desde os seus primórdios, veio se destacando como um processo de destruição sistemática do naturalismo, reinante na estética do século XIX, em seguida ao neoclássico. Como numa etapa lógica a essa primeira destruição se seguiu outra, que foi a do objetivismo. O objeto passa, mesmo a partir do cubismo, do fauvismo, e naturalmente do expressionismo, a ser dissecado, desestruturado e dissolvido. O “modelo exterior” é afinal substituído por outro modelo, que o formidável poeta e descobridor do surrealismo, morto em outubro do ano passado, André Breton, designara como “modelo interior”. A partir deste o objeto se dissolve. E agora assistimos ao pêndulo voltar da ponta extrema do subjetivismo e buscar atingir a ponta extrema do objetivismo, na outra escala. Vivemos numa fase de neo-objetivismo, de neoconstrutivismo, em tudo – numa procura ardente e nervosa do espaço real, dum centro ou sítio ideal, independente das conjunturas egocêntricas, de onde algo se construa, se ajuste, se erga, numa direção constante, unívoca – de si para fora.

Em 1936, Breton, num ensaio cujo significativo título dizia tudo – Crise do Objeto -, propugnava a criação de “objetos poéticos”, ao lado dos “objetos matemáticos”, concretizações de equações complexíssimas, então expostos no Musée de l´Homme, de Paris, uma das fontes de inspiração de concretistas como Max Bill. Mas já antes o grande poeta propunha a fabricação e o lançamento em circulação de objetos aparecidos em sonho; o acesso, acentuava Breton, à existência desses objetos, a despeito do aspecto insólito que podiam revestir, era antes “como um meio e não como um fim”. Ele esperava contudo da multiplicação de tais objetos uma depreciação daqueles que com sua utilidade convencionalizada (embora contestável) atravancam o mundo dito real. A função dessa depreciação seria no pensamento do poeta “de natureza a desencadear as potências da invenção, as quais, nos termos de tudo o que podemos saber do sonho, se teriam exaltado ao contato dos objetos de origem onírica, verdadeiros desejos solidificados”. Mas no fundo o que visava Breton e seus amigos era “para lá da criação de tais objetos nada menos que a objetivação (...) da atividade do sonho, sua passagem para a realidade”. Por essas épocas é que Salvador Dalí, antes de se tornar o personagem funambulesco do anedotário artístico internacional (Avida Dolars, segundo o próprio Breton) havia inventado os “objetos com funcionamento simbólico”.

Com a clarividência que sempre foi seu apanágio, Breton escrevia: “Todo o patético da vida intelectual de hoje consiste nesta vontade de objetivação que não pode conhecer nenhuma trégua e que renunciaria a si mesma se se atardasse a fazer valer suas conquistas passadas”. Dessa época ainda foi a exposição surrealista, no inverno de 1936, em Paris, de objetos – “objetos matemáticos, objetos naturais, objetos selvagens, objetos encontrados, objetos irracionais, objetos ready-made, objetos interpretados, objetos incorporados, objetos móbiles”; esses objetos, como os construídos, ou são dados geométricos euclidianos, ou dados não-euclidianos, mas que entretêm no espaço, tal como geralmente o concebemos, “relações as mais apaixonantes, as mais equívocas”, pois são “de natureza sobretudo a levantar o interdito resultante da repetição esmagadora dos que caem diariamente sob os nossos sentidos e nos convidam a considerar tudo o que poderia estar fora deles como ilusório”. Na realidade o que importava então ao fundador do surrealismo e seus companheiros era fortificar “os meios de defesa que poderiam ser opostos à invasão do mundo sensível pelas coisas de que, antes por hábito que por necessidade, se servem os homens”.

Essa atitude revista sob o ângulo de hoje, o que se salienta dela é a barreira (tão precária) que em nome do sonho e da poesia o surrealismo tentava erguer à invenção da produção em massa. Trinta anos depois, o que vemos? A pop’art que, ao invés de levantar-lhe uma barreira, capitula perante ela. A palavra de Breton então era, aqui como alhures, perseguir a “besta louca” do uso. Não em vão o surrealismo jamais se apresentou como um movimento ou escola artística, mas sempre como um inconformismo ético. Havia nele um aristocratismo desinteressado e desinibido em defesa dos valores da poesia, do sonho, da revolta contra a aceitação passiva, a vulgarização, a comercialização crescente da civilização de consumo de massa que apenas brotava. A derrota do poeta foi, no entanto, implacável ou irremissível.

Estamos agora afogados na produção em massa de objetos cada vez mais variados e duvidosos, que invadem o mundo sensível, “antes por hábito que por necessidade” conforme o aviso ainda otimista do poeta. Hoje a necessidade... a produção em massa a inventa. Apoiando-se num pensamento de Bachelard segundo o qual o conceito da realidade se traduz sobretudo na convicção de que se achará mais no real oculto do que no dado imediato, Breton declara tender a démarche surrealista a provocar “uma revolução total do objeto”, que consistiria na ação de desviá-lo de seus fins, dando-lhe um novo nome ou o assinando, ou acarretando sua requalificação pela escolha (ready-made de Duchamp); mostrá-lo no estado em que o colocaram, ao acaso, os agentes externos, tais como tremor de terra, o fogo, a água (poderíamos acrescentar, hoje, os desgastes do consumo, as crises econômicas); guardá-lo em razão mesmo da dúvida que pode pesar sobre sua destinação anterior, da ambiguidade resultante de seu condicionamento total ou parcialmente irracional, que acarreta a dignificação pelo achado (objeto achado) e deixa uma margem apreciável à interpretação, se necessário a mais ativa (objeto-achado-interpretado de Max Ernst); e reconstruí-lo enfim, completamente, em todas as peças, a partir de elementos esparsos tomados ao lado imediato, ou o objeto surrealista propriamente dito, como o modelo de uma caixa apresentado então pelo próprio Breton. “A perturbação e a deformação são aqui procuradas em si mesmas, desde que se admita não se poder esperar delas senão uma retificação contínua e viva da lei.”

A poesia surrealista desarruma o cotidiano. O poeta e o artista têm por missão retificar contínua e vivamente a lei, quer dizer, a ordem. No lugar da rotina propõem o insólito. O paradoxo da pop’art é criar ou manter o insólito na redundância da comunicação de massa. A vulgaridade viril do comércio e da propaganda é o seu clima. Os surrealistas queriam quebrar as cadeias do cotidiano intrinsicamente redundante e vulgar, introduzindo nele a dinamite do insólito. Os pop’artistas de agora brincam com aquelas cadeias, fabricando com seus materiais vulgares objetos insólitos, mas permeados de redundância.